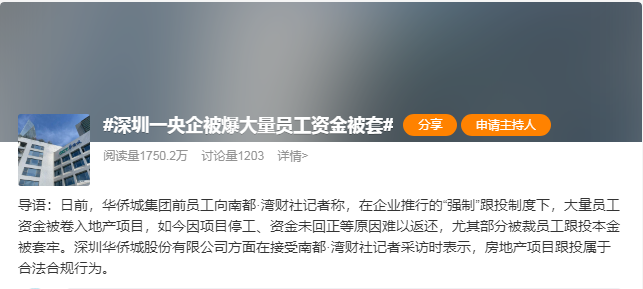

一早刷新闻华泰配资,发现热搜上有这么一个话题:

再仔细看看,哦~原来是老牌国企华侨城!

要说地产圈”跟投“这股歪风,最早得从2014年万科推出的事业合伙人机制算起,从那以后,跟投机制就在房地产行业流行开了。

同年将原本的“成就共享”激励制度升级为“同心共享”,规定所有新获取项目全部启用跟投制度。

接下来的两年,蓝光、荣盛、绿城、这些房企也跟风加入,到了房地产最风光的黄金年代,百强房企里超过70%都在搞强制跟投。

对于房企而言,推出跟投机制的初衷,核心为了节省融资成本,然后还可以将企业利益和员工利益进行捆绑,将运营效益和公司管理团队的收益直接挂钩。

刚推行那几年,正好赶上楼市上行期,各家房企销售额蹭蹭涨,跟投的员工也跟着赚翻了。

那时候,年薪千万的项目总、年入过亿的区域总裁,就跟雨后春笋似的冒出来。

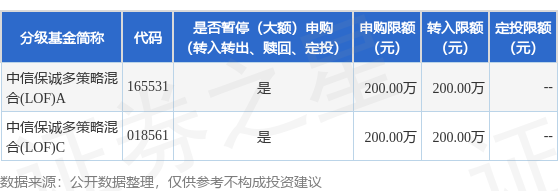

2019年12月,华侨城集团下发《华侨城集团有限公司项目跟投管理办法》,其中第一条明确提到,原则上所有投资项目必须实施跟投。

跟投的人分两种:强制跟投和自愿跟投。

强制跟投的范围很广,包括项目公司负责人、项目公司部门负责人及有项目公司负责人提名的本项目公司关键骨干人员,项目公司隶属的二级单位负责人,二级单位核心业务部门负责人及项目跟投相关的投资拓展人员。

其他项目公司员工及项目公司所属二级单位员工可自愿跟投华泰配资。

如果员工不愿意跟投咋办?《跟投管理办法》也提出了明确的惩罚:

自愿跟投人员未按期足够缴纳认购金额的,取消其半年内的跟投资格并通报批评;强制跟投人员一直未足额缴纳跟投本金,在后续绩效考核时扣除所属项目公司及对应二级单位业绩考核得分5-20分。

对打工人来说,这哪是选择题?不跟投怕丢工作,跟投又怕担风险,最后大多只能硬着头皮签协议。

地产圈过来人都知道,,自2018年下半年之后,随着楼市调控政策不断的加码,房企项目去化速度普遍变慢,很多项目跟投收益开始走下坡路,甚至部分跟投项目出现了亏损。

可华侨城偏在这个节骨眼儿上,顶着行业下行压力搞强制跟投,员工们想想国企身份多少有点“兜底”,再加上就业压力大,最后还是咬着牙把钱投了进去。

数据显示,自2019年跟投制度推行以来,华侨城员工六年间累计跟投超2.62亿。

据南都报道,华侨城一个前员工,2021年跟投了8万,到现在只拿回9000元,2024年被裁了,剩余的本金要按原规则等待漫长返还。

还自媒体爆料,有华侨城员工累计跟投资金达181万,自2023年8月最后一次返还本金后,剩余的80多万本金彻底没了下文,公司连个解释都没有。

这两位的钱大多是攒了几十年的积蓄,甚至还有借的,现在日子过得要多难有多难。

对此,华侨城回应称,跟投是合法合规的投资行为,遵循“利益共享、风险共担”原则,有盈利就分红,亏损也要共担风险 。

但华侨城的“合法”操作却有点玄乎——

员工跟投的钱根本没打进项目公司账户,而是打到了新成立的第三方公司账户,再由第三方公司和项目公司“合作”。

员工根本不知道这第三方到底是投资还是借贷,也没人给他们说清楚。就这么一操作,好像就避开了“强制跟投违法”的风险。

翻开华侨城年财报,一组数据触目惊心:连续三年血亏275亿。2022-2024年分别亏损109亿、65亿、86亿,创文旅行业亏损纪录。

债务更是压得喘不过气——1304亿有息负债,短期要还的就有404亿,账上现金却只有134亿。

为了续命,华侨城这两年疯狂甩卖资产,上海宝格丽酒店、深圳艾美酒店都卖了,可回款速度根本赶不上债务到期。

华侨城的困局,说白了就是房地产黄金时代“高杠杆、高周转”模式崩盘的缩影。不管是强制跟投坑了员工,还是巨额亏损拖垮财务,这场戏还在继续演。

对员工来说,当初以为是“绑定利益”的跟投,现在成了套在脖子上的枷锁;对企业来说,曾经靠高杠杆扩张的路子走不通了,现在只能拆东墙补西墙。

至于那些被套住的员工能不能拿回本金,可能只能等楼市行情好转、项目现金流回来那天——

可谁知道,这一天啥时候能到呢?

益通网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。